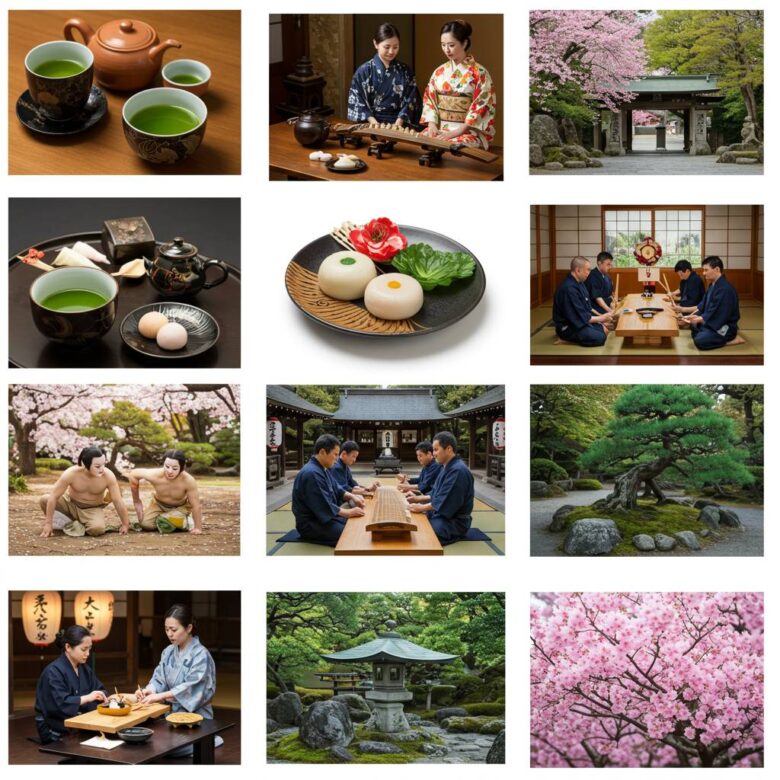

古き良き日本の伝統文化や芸能に触れてみたいと思ったことはありませんか?近年、グローバル化が進む中で、改めて日本の伝統文化の素晴らしさが見直されています。茶道や華道、書道といった馴染み深いものから、能や狂言、和楽器演奏まで、実は初心者でも気軽に始められる日本文化の趣味がたくさんあるのです。

本記事では、令和の時代に再注目されている日本の伝統文化や芸能を15種類ご紹介します。それぞれの歴史的背景から始め方、必要な費用、難易度まで徹底解説。さらに外国人観光客にも人気の高い文化体験や、無料で参加できる体験教室の情報も網羅しています。プロの指導者による選び方のポイントも交えながら、あなたにぴったりの日本文化との出会いをサポートします。

伝統文化は敷居が高いと感じている方も、この記事を読めば気軽に第一歩を踏み出せるはずです。日本人として誇るべき文化遺産に触れる素晴らしさを、ぜひ体験してみませんか?

1. 【令和時代に再注目】日本文化の趣味15選!初心者でも気軽に始められる伝統芸能の世界

日本の伝統文化や芸能は、現代のライフスタイルにも溶け込み、新たな魅力を放っています。若い世代を中心に日本文化への関心が高まる今、初心者でも気軽に始められる伝統芸能や日本文化の趣味を15選ご紹介します。これらは単なる「古いもの」ではなく、現代に生きる私たちの感性を豊かにし、心の余裕を育む貴重な文化財産です。

1. 茶道

抹茶を点てて楽しむだけでなく、所作や季節感を大切にする総合芸術です。初心者向けの一日体験も各地で開催されており、表千家や裏千家など各流派の教室で基本から学べます。

2. 華道(生け花)

季節の花を生ける日本の伝統芸術。池坊、草月流、小原流など様々な流派があり、初心者コースでは基本的な花の扱い方から学べます。自宅でできる趣味としても人気です。

3. 書道

筆と墨で文字を表現する芸術。地域の文化センターや公民館で初心者講座が開催されていることが多く、年齢を問わず始められます。

4. 和太鼓

力強いリズムと全身を使った表現が魅力。各地の和太鼓サークルや教室では、初心者向けのワークショップも充実しています。

5. 日本舞踊

古典芸能の美しい所作を学べる日本舞踊は、基本的な立ち方や歩き方から始まります。五線譜ならぬ「舞譜」を読み解きながら踊りを覚えていきます。

6. 着付け

浴衣から始めて、徐々に留袖や振袖などへステップアップするのが一般的。自分で着られるようになると、季節の行事も一層楽しめます。

7. 三味線

和楽器の代表格。最初は音を出すだけでも難しいですが、基本的な弾き方をマスターすれば民謡や長唄など様々なジャンルに挑戦できます。

8. 能・狂言

日本の古典芸能の最高峰。観賞から入り、能楽堂で開催される体験教室に参加するのがおすすめです。謡(うたい)や仕舞(しまい)の教室も各地にあります。

9. 盆栽

小さな鉢の中に自然の景観を表現する芸術。ミニ盆栽から始めれば、アパート暮らしでも楽しめます。手入れの基本を覚えれば長く付き合える趣味です。

10. 和菓子作り

季節感あふれる日本の伝統菓子。練り切りや上生菓子の教室も増えており、家庭でも再現しやすいレシピも多く公開されています。

11. 将棋・囲碁

頭脳を使うボードゲーム。オンラインでも対局できるようになり、初心者も気軽に始められるようになりました。地域の将棋・囲碁会館では無料で教えてくれることも。

12. 民芸品収集

各地の伝統工芸品を集めるのも奥深い趣味。益子焼や有田焼などの陶磁器から始めるのがおすすめです。

13. 篆刻(てんこく)

石に文字を彫る印章作り。自分だけのオリジナル印鑑が作れる面白さがあります。専用の石や道具も手に入りやすくなっています。

14. 香道

香りを楽しむ日本の伝統文化。志野流、御家流などがあり、香木の香りを当てる「組香」などの遊びも。五感を研ぎ澄ます貴重な体験ができます。

15. 古典文学読書会

源氏物語や枕草子などの古典を現代語訳で読み、理解を深める読書会。オンラインでの開催も増えており、場所を問わず参加できます。

これらの日本文化は、単に技術を学ぶだけでなく、日本人の美意識や価値観にも触れられる貴重な機会です。多くの伝統文化教室では初心者向けの体験講座を用意しているので、気になるものがあればまずは体験から始めてみてはいかがでしょうか。

2. 外国人にも大人気!日本の伝統文化15選〜無料体験できる教室情報も完全網羅〜

日本には世界が認める素晴らしい伝統文化があります。これらは外国人観光客にも大人気で、実際に体験できる場所も増えています。今回は初心者でも気軽に始められる日本の伝統文化15選と、無料体験ができる教室情報をご紹介します。

【1】茶道

「一期一会」の精神を大切にする茶道は、お茶を点てる作法だけでなく、心の在り方まで学べる奥深い文化です。裏千家や表千家など流派も様々。東京都内では「茶道会館」で初心者向け体験教室が定期開催されています。

【2】華道(生け花)

季節の花を活ける日本の芸術、華道。池坊、草月流、小原流などの流派があり、それぞれに特徴があります。京都の「池坊華道会館」では月に一度無料体験レッスンを実施しています。

【3】書道

筆と墨で文字を美しく表現する書道は、集中力も養えます。全国の文化センターで初心者向けクラスが充実。日本書道協会では毎月第一土曜に無料体験会を開催しています。

【4】和太鼓

迫力ある音と身体全体を使った表現が魅力の和太鼓。「鼓童」や「YAMATO」などのプロ集団の公演も人気です。各地の和太鼓教室では体験レッスンを実施。東京の「邦楽アカデミー」では初心者向け無料体験会があります。

【5】三味線

日本の伝統的な弦楽器である三味線は、民謡や長唄など様々なジャンルで活躍。大阪の「三味線センター」では毎週日曜に無料体験レッスンを開催。レンタル楽器もあるので手ぶらで参加できます。

【6】日本舞踊

優美な所作と和の美意識を体現する日本舞踊。五流派(尾上・藤間・花柳・若柳・西川)があります。全国の古典芸能振興会では定期的に無料体験会を開催。着物のレンタルも可能です。

【7】能・狂言

世界無形文化遺産にも登録されている能楽。「能」は舞と謡、「狂言」は台詞劇で親しみやすいとされています。東京の「宝生能楽堂」では年に数回、初心者向け体験ワークショップを開催しています。

【8】折り紙

一枚の紙から様々な形を作り出す折り紙は、子どもから大人まで楽しめます。日本折紙協会では入門講座を全国で開催。無料の折り紙教室は各地の図書館でも見つけられます。

【9】着付け

着物の着方を学ぶ着付け教室は全国各地にあります。「きものレディ着付け学院」では初回無料体験レッスンを実施。自分で着られるようになれば、特別な日に和装を楽しめます。

【10】琴(箏)

美しい音色が特徴の箏(こと)は、初心者でも比較的短期間で曲が弾けるようになります。生田流や山田流などがあり、「箏曲協会」では定期的に無料体験会を開催しています。

【11】陶芸

土を捏ね、形作り、焼き上げる陶芸は創造性を発揮できる趣味です。益子焼や有田焼など地域性も魅力。各地の陶芸教室では体験コースがあり、東京の「とうげい広場」では月1回の無料体験会があります。

【12】相撲

国技である相撲は観るだけでなく、体験することもできます。「相撲教室」は全国各地にあり、初心者向けクラスも充実。日本相撲協会公認の教室では無料体験デーを設けているところもあります。

【13】弓道

精神統一と集中力が養われる弓道は、老若男女問わず楽しめます。全日本弓道連盟に所属する道場では初心者向け講座を開催。京都の「武道センター」では月1回の無料体験会があります。

【14】盆栽

小さな鉢に凝縮された自然美を表現する盆栽。日本盆栽協会では入門講座を実施しており、東京の「盆栽美術館」では定期的に無料ワークショップを開催しています。

【15】和菓子作り

季節感と美意識が詰まった和菓子作りは、食べる楽しみもあります。「虎屋」や「とらや」などの老舗和菓子店でも体験教室を開催。全国の文化センターでも和菓子教室が人気です。

これらの伝統文化は単なる技術習得だけでなく、日本の美意識や精神性に触れる貴重な機会となります。多くの教室では無料体験を実施しているので、気になるものがあれば、まずは体験してみることをおすすめします。地域の文化センターや観光協会のウェブサイトでも、最新の体験教室情報を入手できますよ。

3. プロが教える日本文化の始め方|費用別・難易度別で比較した伝統芸能15選

日本文化の世界は想像以上に広く、初心者でも気軽に始められるものから本格的な修練が必要なものまで様々です。ここでは伝統芸能のプロフェッショナルたちの助言をもとに、費用と難易度別に15の日本文化をご紹介します。

【初心者向け・費用が抑えられる日本文化】

1. 折り紙(初期費用:500円程度/難易度:★)

折り紙は最も手軽に始められる日本文化です。百円ショップでも材料が手に入り、YouTubeの無料レッスンも豊富。日本折紙協会の森井亜希子氏は「指先を使うことで脳の活性化にもつながる」と指摘しています。

2. 書道(初期費用:3,000円程度/難易度:★★)

基本セットさえあれば自宅で練習可能です。現代書家の金澤翔子氏も「毎日15分の練習から始めるのがコツ」とアドバイスしています。通信講座も1回2,000円程度から受講可能です。

3. 茶道(入門レベル)(初期費用:5,000円程度/難易度:★★)

入門コースなら月1回5,000円程度から始められる教室も多数。表千家不審菴の教授である川上宗香氏は「作法よりまず茶の味わいを楽しむことが大切」と初心者に助言しています。

4. 和菓子作り(初期費用:2,000円程度/難易度:★★)

基本的な道具は家庭にあるもので代用可能。虎屋の和菓子職人である山田宗幸氏は「季節の素材を活かすことで初心者でも本格的な味わいを表現できる」と話します。

5. 俳句(初期費用:ほぼ0円/難易度:★★)

ノートと筆記用具だけで始められるのが魅力。「ホトトギス」主宰の稲畑汀子氏は「日常の小さな発見を17音に込めることから始めよう」とアドバイスしています。

【中級者向け・ある程度の投資が必要な日本文化】

6. 和太鼓(初期費用:15,000円程度/難易度:★★★)

練習用のバチから始められ、グループレッスンなら月5,000円程度。「鼓童」のメンバー藤本吉利氏は「リズム感より先に姿勢と打ち方の基本を身につけるべき」と説明します。

7. 三味線(初期費用:50,000円程度/難易度:★★★)

入門用三味線セットなら5万円前後から。長唄三味線の杵家弥七氏によれば「毎日10分でも継続練習が上達の鍵」だそうです。

8. 能楽(初期費用:30,000円程度/難易度:★★★★)

基本的な謡や仕舞なら専用装束なしで始められます。観世流能楽師の片山九郎右衛門氏は「まず能を観ることから始めるのが理解への近道」と話します。

9. 生け花(初期費用:20,000円程度/難易度:★★★)

道具一式と月2回程度のレッスン費用を含めて始められます。池坊華道会の池坊専永氏は「花の自然な姿を活かす観察力が大切」と強調しています。

10. 和楽器演奏(篠笛など)(初期費用:15,000円程度/難易度:★★★)

入門用の篠笛は比較的手頃で、独学も可能です。邦楽演奏家の藤舎呂船氏は「呼吸法を意識することが上達の秘訣」と助言しています。

【上級者向け・本格的な投資が必要な日本文化】

11. 歌舞伎(観劇と研究)(費用:観劇チケット3,000円~/難易度:★★★)

実践は難しくとも、観劇と研究から深く理解できます。歌舞伎俳優の中村獅童氏は「一度の観劇でも予習をすることで理解度が格段に上がる」と話します。

12. 日本舞踊(初期費用:50,000円程度/難易度:★★★★)

浴衣や足袋などの基本装束と月謝が必要です。花柳流の花柳壽輔氏は「姿勢の美しさを意識することが第一歩」と指導しています。

13. 陶芸(初期費用:40,000円程度/難易度:★★★★)

教室に通う場合は材料費込みで1回5,000円程度。人間国宝の三輪休雪氏は「土の感触を知ることからすべてが始まる」と語ります。

14. 狂言(初期費用:30,000円程度/難易度:★★★★)

謡と型の基本から学べる教室が増えています。和泉流狂言師の野村万作氏は「笑いの感覚を大切に」とアドバイスしています。

15. 蒔絵(初期費用:50,000円程度/難易度:★★★★★)

専用の道具と材料が必要ですが、入門キットも販売されています。蒔絵師の室瀬和美氏は「細部への集中力が作品の質を決める」と指摘します。

日本文化は初期費用や難易度だけでなく、継続的な学びが重要です。東京文化会館のカルチャー講座主任の田中誠司氏は「まず気軽に体験講座に参加することで自分に合った文化が見つかる」とアドバイスしています。多くの伝統芸能は体験講座を定期的に開催しているので、まずは参加してみることから始めるのが良いでしょう。